062

本のデザイン

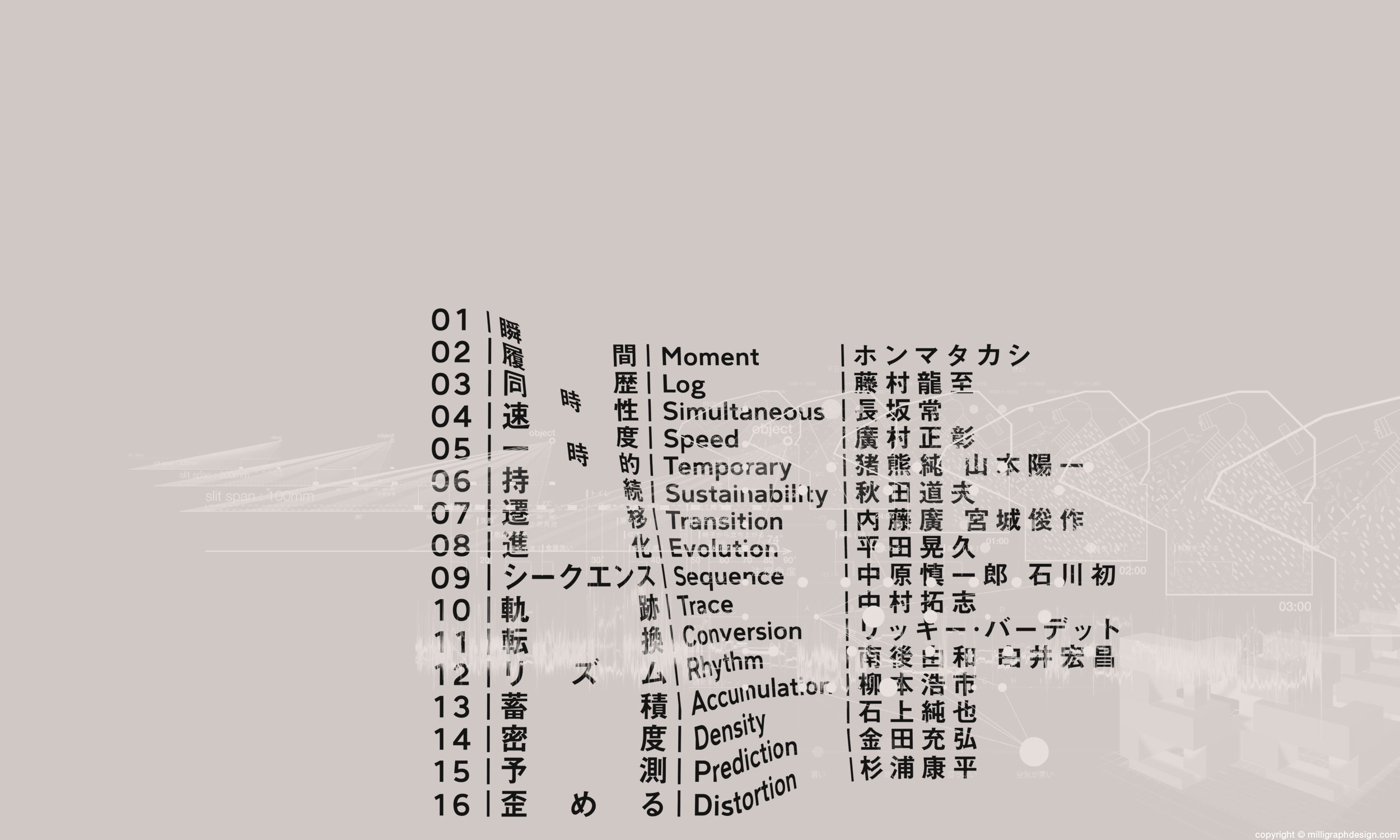

時間のデザイン16のキーワードで読み解く

時間と空間の可視化

建築や都市と、表象としての「時間」。16のキーワードに沿って可視化されたイメージを採集して「時間」を探求する、濃密な一冊。

- 早稲田大学渡辺仁史研究室 時間-空間研究会

- W148 × H210 mm/240ページ

- 鹿島出版会

062

本のデザイン

時間のデザイン16のキーワードで読み解く

時間と空間の可視化

カバー。建築家、デザイナーや研究者などの登場が本書の特長のひとつ。その16名の識者の名前のリストを歪ませることで時間の性質のひとつを表現している

口絵。16名の識者のインタビューから印象的なことばを抜粋して、それぞれの作品や業績の写真とともに本の冒頭で紹介する

口絵。このセクションはカラー(プロセス4色)印刷

目次。16のキーワードを大きく記載することでキーワードのリストとしての役割も兼ねさせる。ここからはブラック1色印刷

中扉のページ。神秘的で幽玄な雰囲気をだすために、本全体の随所に黒色の背景を敷いている。この中扉のページでは、本編から拾い上げた図版を流れるような配置でコラージュして、黒い背景の上においた

第1章〈瞬間〉、冒頭ページ。各章への導入となるこれらの見開きページでは、その章のキーワードにあう時間と空間の可視化の事例を、美術、科学、文化、歴史などのさまざまなジャンルからいくつか選びだして紹介する。この見開きから新しい章が始まるので、それまでのほかのページとの違いを際立たせるためもあって、この見開きの背景も黒色にしている

第1章、論考。各章の冒頭の見開きに続いて、章の本論としてキーワードに関連する建築・都市空間の研究や分析の論考を掲載。背景は一転して白地に

第1章、識者インタビュー。章のもうひとつの本論であるキーワードをテーマにした1〜2名の識者へのインタビューを各章の末尾に掲載

第6章〈持続〉、冒頭ページ。各冒頭ページでは辞書におけるキーワードの定義も紹介

第6章、論考。論考ページの本文は、本文ブロックの幅のサイズを一律に固定した2段組み。図版は本文から距離をおいて独立させる形で配置する

第6章、識者インタビュー。インタビューのページも論考のページと同じく本文ブロックの幅のサイズを一律に固定した2段組み。図版は本文のなかにその1段か2段分のスペースを使って配置する

第10章〈軌跡〉、冒頭ページ。各章の冒頭ページでは、それに続く論考のページと差をつけるために、動きを感じさせるようなレイアウトを目指した。そのためにここで採用した方法は、文章と写真のペアをコンパクトなかたまりになるように凝縮すること。ここでは以下の3つのペアをつくっている。

- ペア1

- ペア2

- ペア3

凝縮することによって、ほかに生まれる余白スペースをできるだけ広くし、その余白スペースのなかで各ペアを自由に動かして配置する。この方法が成功するかどうかは、余白スペースをどれだけ生み出せるかに左右されるが、紙面のスペースがあまり広くない場合、それがなかなか難しいこともある

第10章、論考。図版を大きく掲載してその余白にテキストを流し込む場合、2段組の本文は1段組のそれにくらべてレイアウトが崩れにくく、紙面スペースを効率的に使用できる

第10章、識者インタビュー

第14章〈密度〉、冒頭ページ。各章の冒頭ページでは、動きを感じさせるようなレイアウトを目指して、文章と写真のペアをコンパクトなかたまりに凝縮しようとしたが、そのために、ほかのページとは異なる以下のようなレイアウトのルールを適用している。

- ほかのページでは原則的に一定の距離をおいて離している図版と本文ブロックとの間隔を、各章の冒頭ページではできるだけ間隔をあけないで、図版を取り囲むようにテキストブロックを変形させながら密着させている

- ほかのページでは原則的に一律に固定している本文ブロックの幅のサイズを、各章の冒頭ページでは図版のサイズとテキストの量に応じて柔軟に変化させている

第14章、論考

第14章、識者インタビュー