006

本のデザイン

こどもたちが

学校をつくるドイツ発・未来の学校

自分の学校は自分でつくる! エコロジカルな学校、地域コミュニティとの協働作業、ワークショップ──未来の学校がここにある。

- ペーター・ヒューブナー 著/木下勇 訳

- W148 × H210 mm/188ページ

- 鹿島出版会

006

本のデザイン

こどもたちが

学校をつくるドイツ発・未来の学校

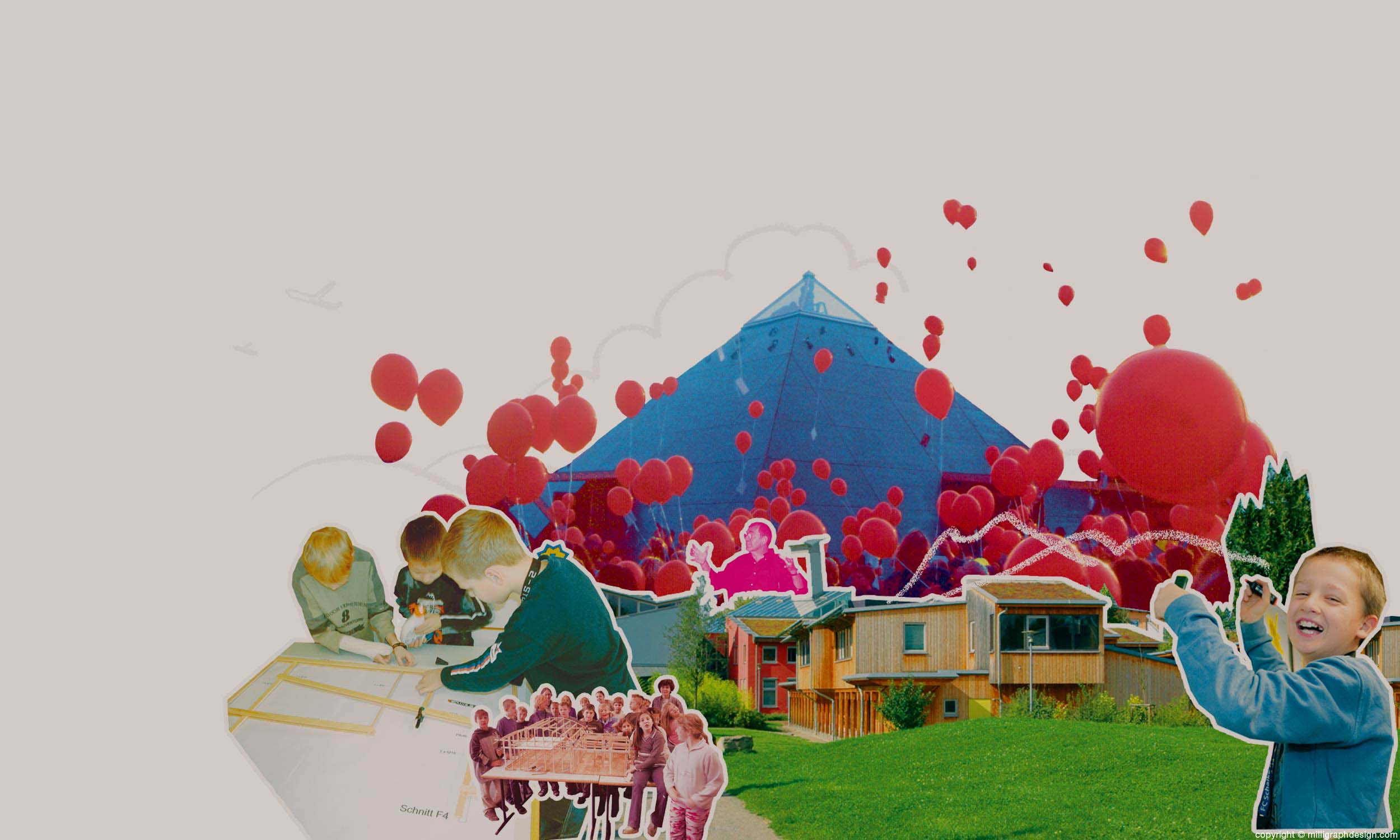

カバー。竣工写真の切り抜き、手書きの素朴なスケッチ、マッチ棒のマーク、写真の反復。本のテーマにふさわしい自由でのびのびした雰囲気を本全体で表現できるよう試みた

中扉のページ。やや散らかりすぎなほどの賑やかな雰囲気に

第1章〈学校づくりへの参加〉。本のオープニングにあたるセクションの冒頭なので、余白を多めに設けて開放感のあるレイアウトにしている。本文の基本フォーマットは横2段組のゴシック体

第2章〈ゲルゼンキルヘン・ビスマルクの総合学校とは〉。本全体にわたるキーアイテムとして、学校づくりのひとつひとつのプロセスを1本のマッチ棒のマークで表し、プロセスの段階が進むごとにその数も増えるようにしている。マーク自体は、イメージスキャナの上にマッチ棒を並べてスキャンしたものから輪郭を抽出し、その内部を黒のベタ面で塗りつぶして、さらにその上から白いノイズをまぶして、スタンプのような風合いの仕上がりにした

第3章〈オマル・オェツキュル〉。この学校づくりのプロジェクトがはじまったきっかけは、建築家である著者が学校の設計競技に参加したこと。その際に著者が提案書に記した架空の物語をこの章で紹介

第3章。架空の物語は、「近未来、とある研究者がとある賞を受賞して受賞講演をすることになり、その講演の中で自身が幼少時に体験した学校づくりを振り返っていく──」という内容。架空の研究者の体験談を通して、著者が志す理想の学校づくりが語られていく。本書の中で異色な内容なので、ほかの章と差をつけるために、人のイラストからの吹き出しの中にテキスト全体を格納したり、テキストに横罫ノート風の体裁を与えたり、円形の写真をランダムなサイズと位置でシャボン玉が浮遊しているかのようにテキストの中に挿入したりして、ファンタジーの雰囲気を紙面に加えようとしている

第3章。現実の学校の設計競技においては、著者がこの架空の物語に託した提出案が採用されることになり、架空の研究者が架空の講演で語った架空の学校づくりの経験が、実際の学校づくりのプロジェクトにおいて、それをなぞるように実現されることになった。この章は緑色の特色の1色印刷

第4章〈住まいとまち〉

第4章。この章では、章のなかのすべてのページに女の子が本を読む写真を配置して、語り部の役割をこの女の子にもたせるという遊びを加えてみた

第4章。このセクションは青色の特色の1色印刷

第5章〈こども参加の学校建設〉

第5章。本書は各章ごとに異なる印刷色(特色インキ、ブラックやカラー)を使い分けて雰囲気を変えている。この折はピンクとオレンジの特色の2色印刷。ピンクとオレンジを重ねることで3番目の色であるやや暗めの赤色を表している

第5章。写真は対象に焦点をあわせやすくするために切り抜き処理を施して、必要な部分だけを抽出している。それに手書きの落書き風なイラストを加えることで、全体的に童話のような牧歌的な雰囲気の仕上がりを目指した

第6章〈工事はじまる〉

第6章。資材の到着から完成まで、工事の進行に沿って工程の様子と工法の特徴を図で説明。矢印を手書き風にしたり、ところどころにこどもの写真を配したり。

第6章。このページは本編とはやや離れた内容のためコラム記事として扱っている。横罫ノート風のフォーマットを用いてほかの章と差をつけている

第7章〈6つの「家」〉

第7章。この折はカラー(プロセス4色)印刷。竣工写真も切り抜き処理を行い背景から切り離して、落書きとミックス

第7章。別々に撮影された複数の写真を横に並べて全体像がわかる写真へと組み立てている

第7章

第7章

第8章〈学校の中の通り〉

第8章。ノンブルは、見開きごとに異なるこどもたちがページ番号を告げてくれているかのような体裁

第8章。本書では全ページを通して、ページ右下に並べられたマッチ棒が学校づくりのプロセスの段階を示す