174

本のデザイン

建築史への挑戦住居から都市、

そしてテリトーリオへ

建築史学を切り拓いてきた陣内秀信教授の最後の講義録。ゲストを招いた全8回の連続講義・対談と、研究の軌跡を振り返る最終講義を収録。

- 陣内秀信、高村雅彦 編著

- W148 × H210 mm/440ページ

- 鹿島出版会

174

本のデザイン

建築史への挑戦住居から都市、

そしてテリトーリオへ

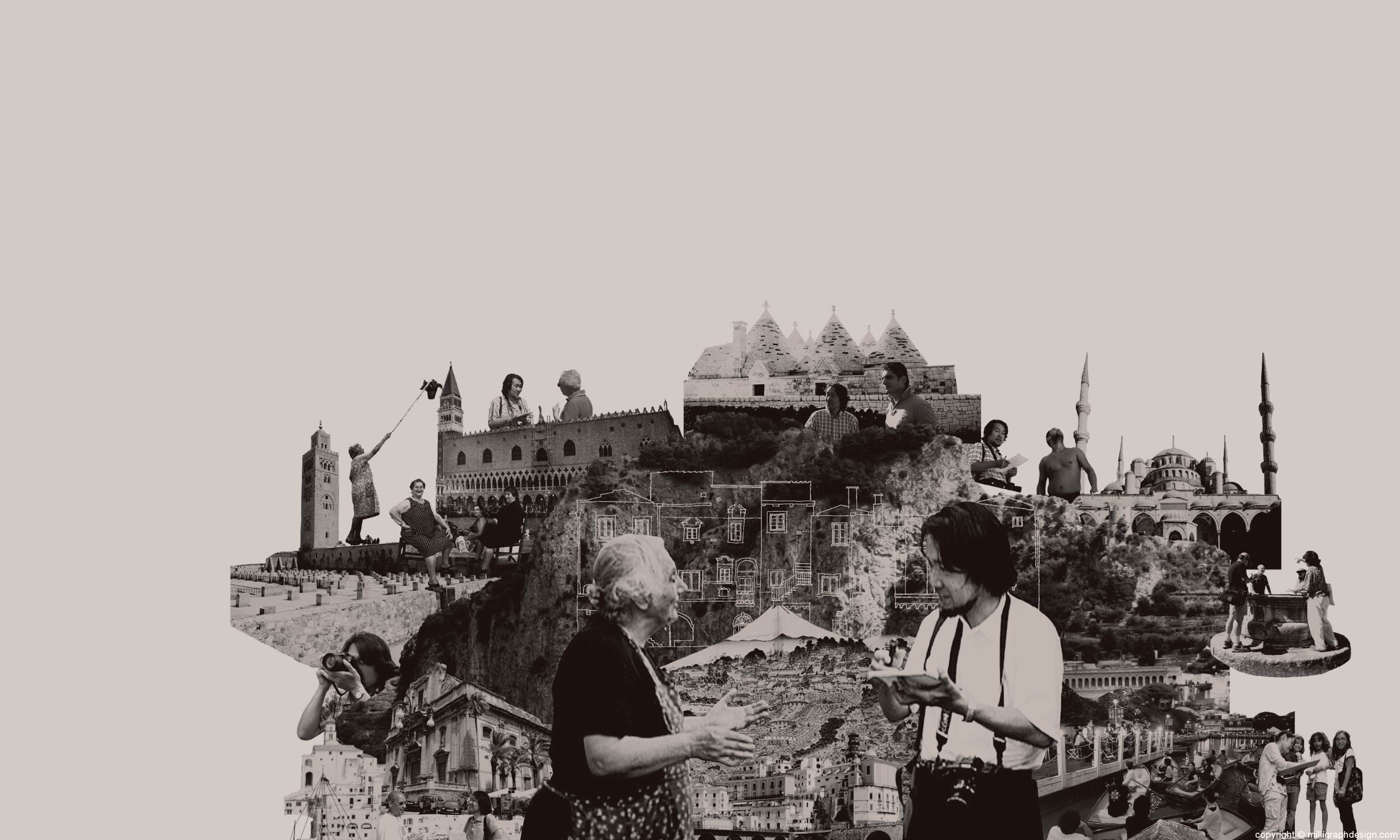

カバーと表紙。「フィールドワークこそわが命!」──40年にわたり世界各地のフィールド調査に取り組んできた陣内教授。その歩みを1枚のコラージュで表現

目次。本書は第1部の〈最終講義〉、第2部の〈連続講義〉、の全2部で構成。この目次ページは連続講義の一覧とゲスト講師陣の顔触れの紹介も兼ねる

〈陣内秀信・陣内研究室の研究の軌跡〉、図〈おもな研究調査年表〉

〈陣内秀信・陣内研究室の研究の軌跡〉、図〈おもな研究対象地〉

第1部〈最終講義〉、第0章〈建築史の可能性への挑戦〉、扉ページ。各章の扉ページでは、それぞれの講義テーマを代表するような図版を背景に、講師が講義を行っている写真を掲載することで、講義の雰囲気を紙面に再現することを試みている。ほかの扉ページは1ページ分だが、この扉ページは本書の顔も兼ねているといえるので2ページ分を使用

第1部、第0章。本書を象徴するものとしてカバーのコラージュのメイン部分に使用した写真の、そのもとの写真を冒頭に掲載

第1部、第0章。第1部の本文のタイプは縦の2段組。もう一方の第1部の写真の配置のタイプはだいたい3つにわけられる。1番目は、2段分のスペースを縦方向につき抜いて使用するもの。2番目は、1段分のスペースの一部か全部を使用するもの(次へつづく)

第1部、第0章。(前からのつづき)写真の配置のタイプのうちの3番目は、1ページあるいは2ページまるごとを図版のスペースとして使用するもの。本文が縦の2段組の場合、以上の3タイプだけで写真の配置のほぼあらゆるケースに、柔軟かつ自然なレイアウトで対応できて、どう配置するべきかについて迷うことも少ないため、レイアウト作業がしやすい

第2部〈連続講義〉、第1章〈同世代が拓いた建築史のフロンティア〉、扉ページ。部の番号と題目は、右ページの右上をその定位置として配置している

第2部、第1章。連続講義では、はじめにゲスト講師、そのあとに陣内教授、の順で講義を行い、本書への掲載もその順番にあわせている。ゲスト講義のページの冒頭には講師のポートレイトとプロフィールを掲載

第2部、第1章。ゲスト講義のページの本文は縦の1段組。本文がページに占める高さは7割ほどで、ページの上部か下部のどちらかに寄せて配置し、参考資料用の小さな写真や補足用のテキストなどは残った3割ほどのスペースに配置する。本文が主役であり写真はそれを補佐する、というレイアウト

第2部、第1章、〈講義余録〉。各講義録の末尾に位置する〈講義余録〉では、ページのまわりに広めに余白を設けてそれまでのページレイアウトと差をつけることで、ページの流れを変化させている。講義時の講師のスナップ写真を切り抜いてその輪郭に沿って文をまわりこませて、なごやかながら活発に意見が行き交う雰囲気を再現しようとした

第2部、第2章〈日伊比較から見た都市史の可能性〉。ゲスト講師が2名の場合の扉ページ

第2部、第2章、〈実学としての都市形成史〉。本文が1段組のページで多くの図版を見開きに収めなくてはいけない場合に、なかなかはかどらずに焦慮することがある。図版の配置のバリエーションをあれこれつくって比較検討しようとすると、本文が2段組であれば自らの位置を上下左右に移動するだけでなく形を柔軟に変えて場所を空けたり埋めたりすることで、バリエーション作成に全面的に協力してくれるのだが、1段組の本文は形を変えられず上下にも移動できないために、広いスペースを占有しつづけてせいぜい位置を左右に移動することでしか協力してくれない。そのためなかなか困ってしまうのである

第2部、第2章、〈陣内都市史の特質と地平〉。本書では多くの書籍を随所で紹介する。ゲスト講義のページでは、本文をページの上部に、図版をページの下部に配置している

第2部、第2章、〈《空間人類学》という方法論を見出す〉。ゲスト講義に続く陣内教授の講義では、ゲスト講義のページとは逆に、本文をページ下部、図版をページ上部に配置。レイアウトを一転することで内容の流れが変化したことを読み手に示している

第2部、第2章、〈“空間人類学”という方法論を見出す〉。本文の1段組は、掲載する図版が多い場合が苦手かもしれないが、逆に掲載する図版が少ないときは一転してその特長を発揮する。周辺に大きく生まれた余白が文を引き立たせ、見開きページ全体に静謐な雰囲気をあたえ、文に集中することを読み手にうながすことができる、という点は2段組に優るところである

第2部、第4章〈世界から見た江戸東京のユニークさ〉

第2部、第4章、〈都市としての江戸〉。本文の1段組では、ページの上下方向の3割分にあたる水平方向の空きスペースと、本文が避けることによって生まれる縦方向のスペースの、それら2つが合わさったL字型のスペースに図版を配置することがよくあるパターンのひとつ

第2部、第4章、〈都市としての江戸〉。ひとつの見開きにグループAとグループBの違う種類の図版のグループを配置する場合は、限られた紙面スペースの中であっても違うグループであるということがしっかり区別されて見えるように、図版の集め方やグループ同士の間の空きスペースの設け方に配慮した

第2部、第4章、〈都市としての江戸〉。縦1段組で1ページまるごとを図版のスペースとして使用する例。図版のグループと書籍紹介のグループを区別して見せるために、ここにもその間に空きスペースを設けている

第2部、第4章、〈講義余録〉